4つの高性能でできた住宅です

「設計住宅性能評価」とは住まいの性能を等級や数値で表す制度です。ひらぎのは「設計住宅性能評価」において

4分野6項目の最高等級及び上位等級を取得しています。4分野「構造の安定」「温熱環境」「劣化の軽減」「維持管理」を軸に、

ひらぎのの新築住宅がどのような技術を用いているのか解説していきます。

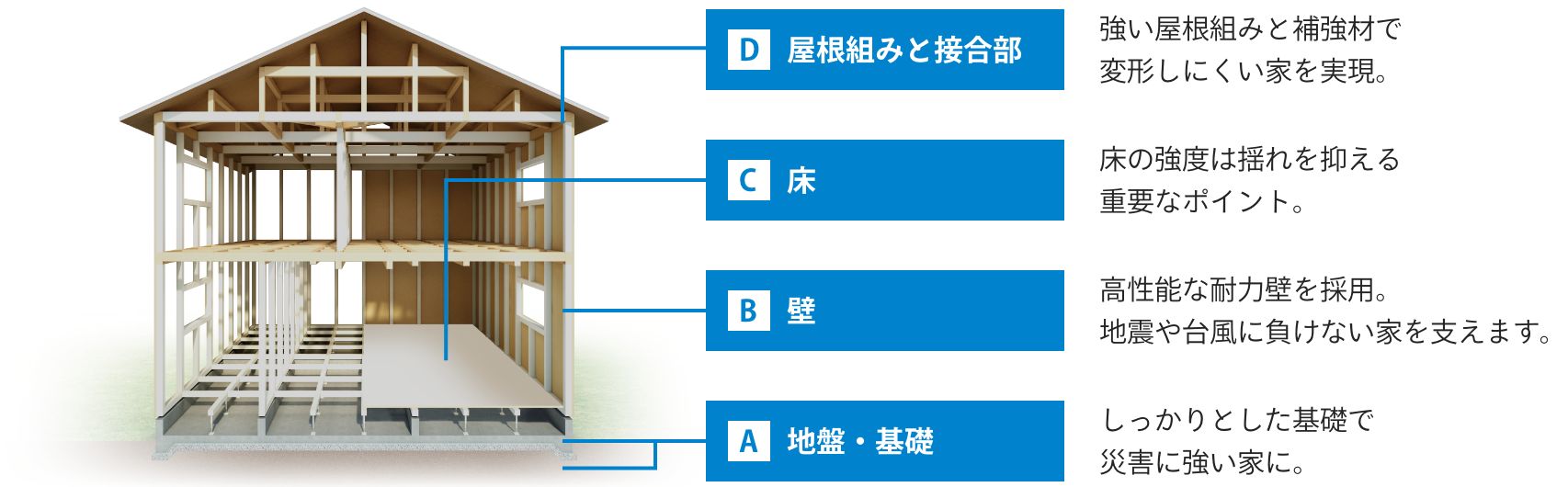

構造の安定

SATABILITY OF THE STRUCTURE

地震・暴風・積雪などに強い耐久性

最高等級

消防署や警察署などの災害時の避難場所となる建物の耐震性に匹敵します。

最高等級

超大型台風級(最大風速75m/s)の風でも倒壊しません。

ひらぎのは全棟、第三者機関による許容応力度計算を実施しています。

地盤・基礎

物件ごとの地盤調査

地盤は土地によって様々で、見た目では判断ができません。ひらぎのはスウェーデン式サウンディング方式を用いた地盤調査によって、土地の状態を的確に判断し、データに基づいてその土地にあった地盤補強工事を行っています。

構造計算に基づいた強固な基礎

ひらぎのの基礎は、鉄筋の入ったコンクリートで基礎全体を一体化した、強固なベタ基礎です。また、建物を支える基礎から土台や柱が抜けないようにする技術で、地震や台風の揺れによって柱が土台から引き抜かれないようになります。

Pointどんなに高性能な設備の家でも、基礎が弱ければ地盤沈下やゆがみが生じます。何か問題があった時、家の下にある地盤や基礎は簡単に補修というわけにはいきません。しっかりと土に根を張る木のように、安定した地盤と強い基礎が大事なんですね。雨や風から幸せな家族の時間を守ってくれるひらぎのの家。根本である基礎にこだわっています。

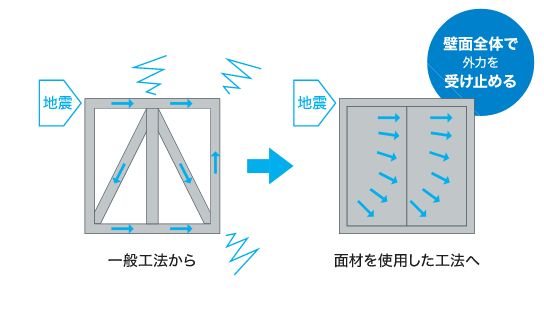

壁

地震や台風に負けない高性能な耐力壁

自然災害から守るためには、耐震性の高い壁で支えることが重要です。従来の軸組工法の場合、地震や台風など外部からの力が分散せず、変形・倒壊の原因となります。ひらぎのでは外部からの力を面で受け止める耐力面材を使用し、優れた耐震・耐風性能の家づくりを行っています。

構造用合板で強い壁に

土台・柱・横架材に、高い耐久性の構造用合板を張りつけ、一体化させた耐力壁を採用。壁面全体で地震力・風圧力を受け止めバランスよく分散し、接合部への力の集中を緩和させます。

床

揺れを抑えるために床の強度も重要

家は台風・地震・積雪など様々な力の影響を受け、損傷したり壊れたりします。人命を守り財産を守るためには「強い家」を造らなければなりません。ひらぎのでは、耐震性能を高めるため「ねじれ」や「ゆがみ」に強い構造を採用しています。

耐震性能に優れた強い格子剛床構造を採用

「ねじれ」や「ゆがみ」に強い床

ひらぎので採用している格子剛床構造は地震の力による「ねじれ」や「ゆがみ」に強い床構造です。梁の間に小梁を組みその上に28㎜の合板を直接張る施工により一体化した盤をつくることで水平耐力が高まります。床のたわみが小さく床鳴りがほとんど発生しません。強い家を造る上では欠かせない構造となっています。

屋根組みと接合部

地震・台風に優れた屋根組み

屋根には耐力性の高い構造用合板を採用している為、耐震性・耐風性を飛躍的に高めることができます。また、屋根組みの変形を防止する火打ち梁を使用することで、台風や地震などの自然災害によって屋根組みが水平方向に変形することを防止します。

N値計算に基づいた適切な接合金物を採用

N値計算とは引張耐力がその部分の必要耐力以上であるかを確かめるための計算です。補強が必要な箇所を割り出し、取り付ける金物を選定しています。

Point柱には国産無垢材の太い4寸角材、梁には構造計算に基づき厳選した強度の高い米松を使用しています。十分に乾燥していない木材を使用すると、乾燥した時に縮んで歪みがでたり、隙間ができたりします。完成した住宅は屋根・壁などで覆われて見えなくなってしまいますが、見た目の要素も大切である事以上に、基礎・構造にこだわりを持って家づくりに取り組んでいます。

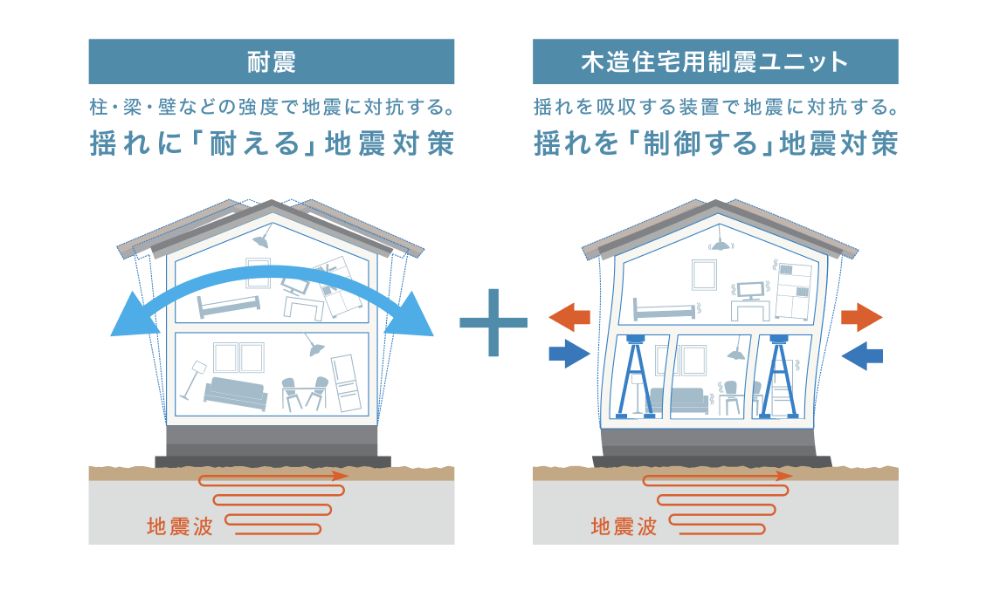

耐震だけでなく「制震」という安心

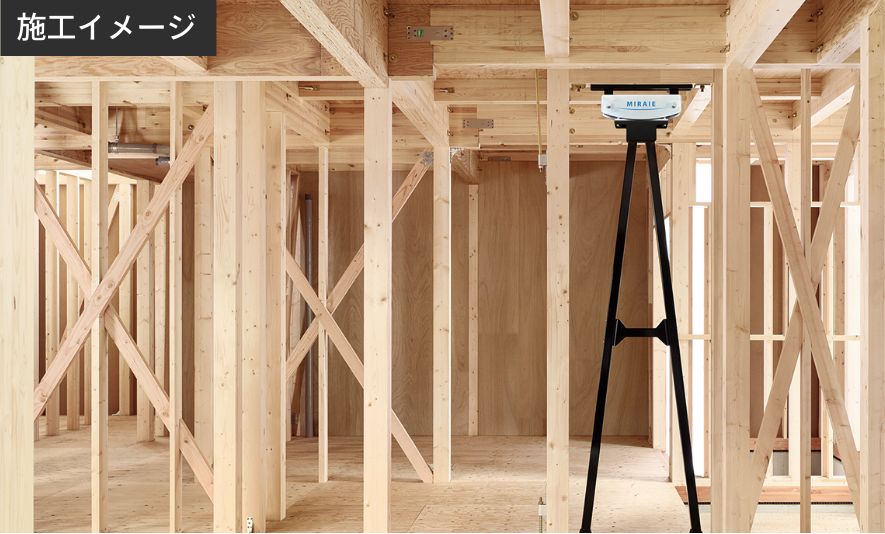

「木造住宅用制震ユニット」を標準採用

制震ユニット工法は、揺れに耐えるだけでなく揺れによるダメージを抑える仕組みです。特殊高減衰ゴムを使用することで揺れ幅を最大95%低減し、さらに振動エネルギーを熱に変換し吸収します。

特殊高減衰ゴムが地震から住まいを守ります。

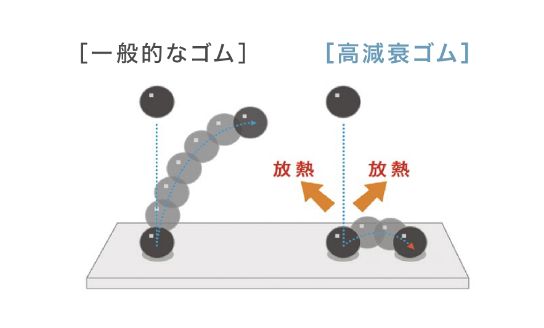

瞬時に揺れを熱に変換する高減衰ゴム

同じ高さから、一般的なゴムのボールと、高減衰ゴムのボールを落としてみると、一般的なゴムのボールはよく跳ねるのに、高減衰ゴムのボールは全く跳ねません。これは高減衰ゴムが運動エネルギーを熱エネルギーに変換し、吸収・発散するためです。

揺れ幅を95%低減※し、住まいを守ります。

耐震等級3相当の木造試験体に熊本地震級の地震波と、震度7の地震波を繰り返し入力した結果、

建物の揺れ幅を最大95%低減することが実証されました。

※2017年1月京都大学防災研究所でのMIRAIE軸組を使用した実大実験の結果による。

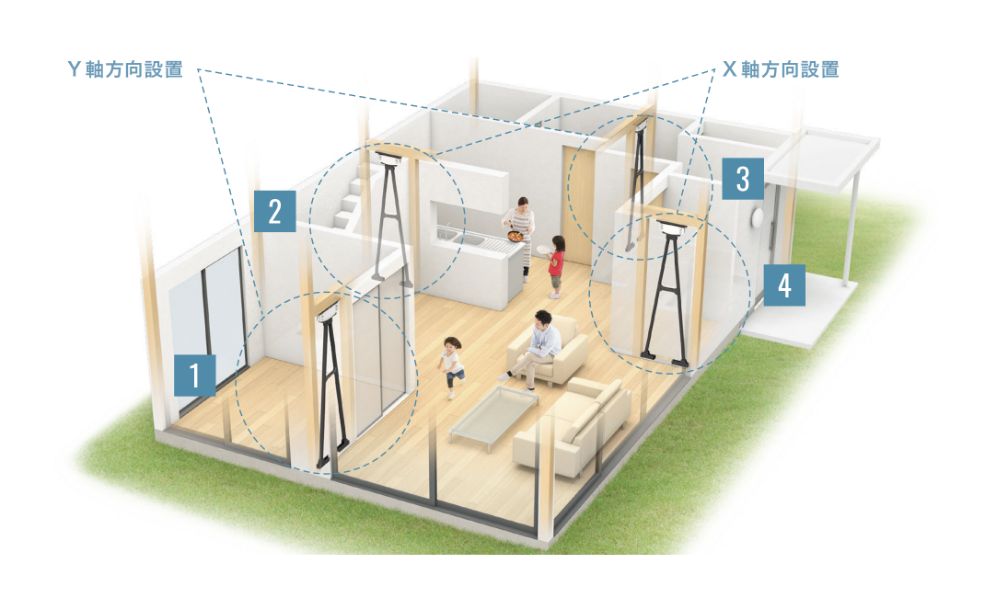

1階に4ヶ所

※設置するだけで制震効果が得られます

■1階に4ヶ所※のみの設置により施工可能

■地震後の補修費発生リスクを軽減

■免震システムと比較し、低コストで導入可能

※延べ床面積140平米(㎡)以下の平屋、及び2階建て住宅の場合。但し多雪地域は除く。

Point

制震効果90年間※持続、メンテナンスは不要

※住友ゴムによる促進劣化試験の結果による(高減衰ゴムダンパー部分において)

「MIRAIEの地震保証」でさらなる安心

「MIRAIE」の地震保証は、全壊した建物の建替え費用の一部を負担します。地震保険では賄いきれない部分を補うことで、さらなる安心をご提供します。

温熱環境

THERMAL ENVIRONMENT

断熱性と省エネ性に優れた住まい

6 等級

魔法瓶のように保温性が高く、室内の温度を一定に保つ快適な空間を実現します。

最高等級

エネルギー消費の少ない設備を使用し年間の光熱費が削減されます。

※対象外地域:若桜町,日南町,日野町,倉吉市,智頭町,八頭町,三朝町,南部町,江府町,雲南市,奥出雲町

断熱材

UA値とは「外皮平均熱貫流率」のことで、室内・室外間で熱がどれくらい通りやすいかを示した数値です。UA値が小さいほど熱の出入りが抑えられ、断熱性能が高いことを示しています。

断熱性能が高いと

○一年を通して室内を快適な温度に保ちやすくできます。

○冷暖房効率が良くなるので省エネ効果にも繋がります。

C値とは「家全体の隙間の総量」のことで、家にどれくらい隙間があるかを示した数値です。C値の数値が小さいほど外気の影響を受けにくいため、気密性能が高いことを示しています。

気密性能が高いと

○外の空気が室内に入りにくいので、快適な室内の空気が外へ逃げません。

○隙間が少ないので、結露を防ぐことにより健康的な住まいを保ちます。

天井や壁には「ノンフロン発泡ウレタン」

無数の細かい連続気泡で構成された硬質ウレタンフォームは抜群の断熱性能を発揮。現場吹付施工なので、ムラなく細部への施工が可能です。躯体内の結露を抑制するため、建物の耐久性を高めます。

骨太構造に吹き付けるため、高密度で厚い断熱に。

床(1F)には高性能断熱材

業界最高クラスの断熱性能を誇る断熱材。フェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。

窓

暑さ・寒さをシャットアウト 高性能トリプルガラス

扉や窓を閉め切っていても、住まいの様々な場所から熱気や冷気は出入りしています。中でも窓はガラスを通って熱が出入りしやすい場所です。

快適な室温を失わないためにも、窓の断熱性が非常に重要です。

標準仕様

高い断熱性能とデザイン性のある世界トップクラスの「樹脂窓」

トリプルガラスの外側2枚をLow-Eガラスにし、気体の断熱材ともいわれるアルゴンガスを注入する事で断熱性能を向上。さらにスペーサー部分を樹脂とする事でガラス端部からの熱の流出を防ぎます。

標準仕様

アルミと樹脂の良さを融合

「ハイブリッド窓」

国内で現在主流になっている窓フレームは「アルミ」と、寒冷地で広く使われている「樹脂」です。ハイブリッド窓はそれぞれの良さを融合、利点を活かし、高い性能を発揮します。

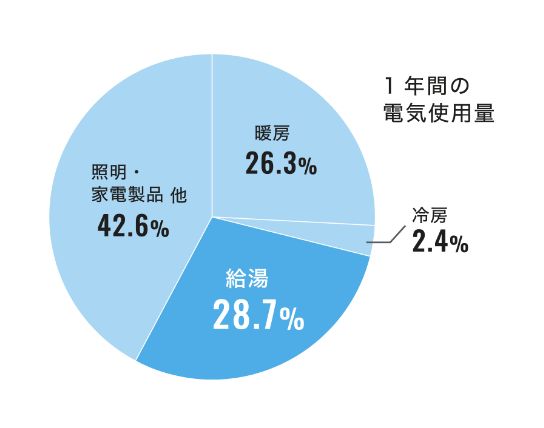

一次エネルギー消費量

出典:「家庭用エネルギー消費の動向2021年版」

(住環境計画研究所)より

省エネ設備の使用でエネルギー効率の高い住まいを実現

家庭内のエネルギー消費量において単体で全体の約3割を占める給湯器にエコキュートを採用。また、24時間換気システムの標準装備により室温を一定にし、暖冷房の消費量も抑えられます。

家庭内のエネルギー消費量の高い暖冷房・照明・換気・給湯設備を省エネにすることで、エネルギー効率の高い住まいを実現することができます。

劣化の軽減

REDUCTION OF DETERIORATION

長い期間きれいで安全な住まい

最高等級

完成から1 0 0 年以上、3世代まで構造躯体が維持されることが想定されています。

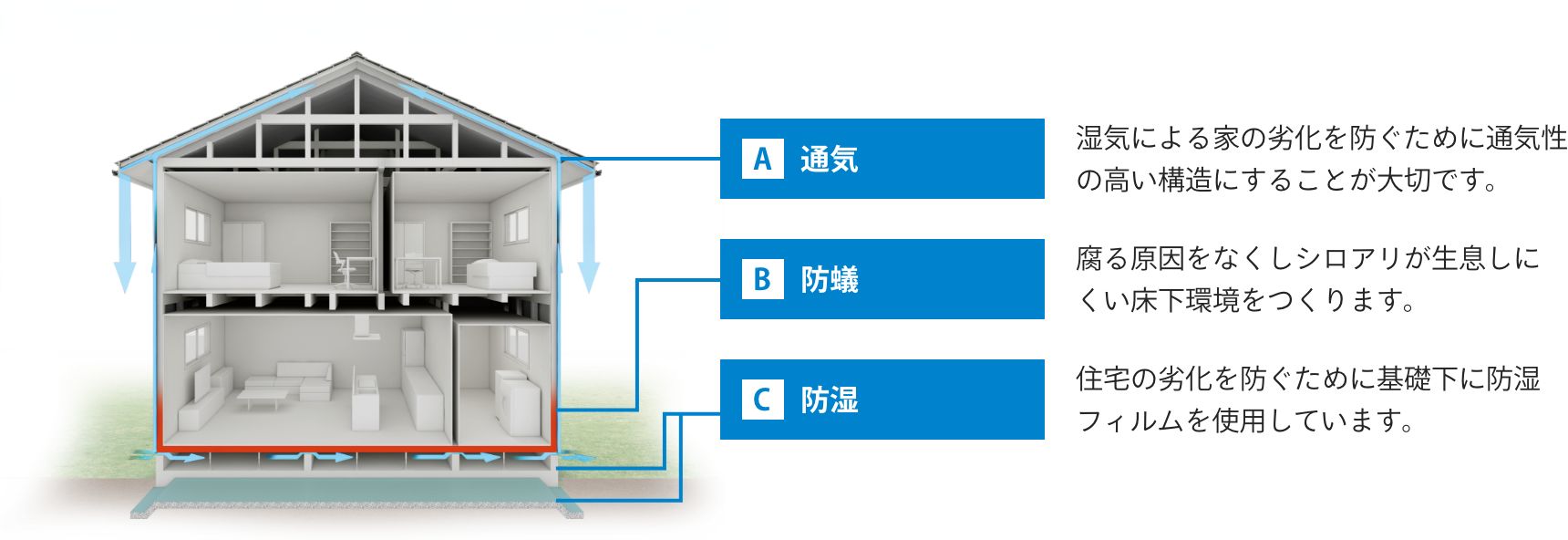

通気

外壁通気工法

断熱材の外側に外気が通り抜けられるように空間を設けた外壁通気工法を採用。室内で起こる結露を防ぐため、通気層を設けて湿気を排出し、構造躯体を乾燥した状態に保てるよう設計しています。

基礎パッキン工法

基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出することで省エネ性・耐久性の向上・耐震安全性を実現させる基礎パッキン工法を採用。基礎の耐力も向上させています。

Point室内の不快な湿気は除湿器などで解消できます。しかし、建物の内部の湿気は建築の段階で対策をしておかなければなりません。適切な対処が無いと、室内の壁にもカビが生えるようなことも。 ひらぎのでは天井裏に大容量排気ファンを設置し、家全体をまんべんなく24時間換気し続けます。

防蟻

腐る原因をなくせばシロアリも来ない

基礎工事前に土壌処理を行います。土台は防蟻・防腐処理され、さらに基礎上より1.0mの高さまで主要な木材へ防蟻処理を行うなどしています。さらに、「土壌」・「土台」・「柱・床」の3工程に分けて、防蟻・防腐剤を散布し、シロアリが生息しにくい床下環境をつくります。

防湿

住宅の劣化を防ぐには乾燥が必要

地面から基礎に湿気が流れ込むと住宅の土台・大引きなどの腐敗につながります。ベタ基礎と防湿フィルムの二重の防湿対策で、木部の湿気による腐食・劣化による被害を防ぎ、住宅の耐久性を維持しています。

維持管理

MAINTENANCE

メンテナンスのしやすさも優れた住まい

最高等級

給排水において、点検・交換しやすい、維持管理に配慮した住宅です。

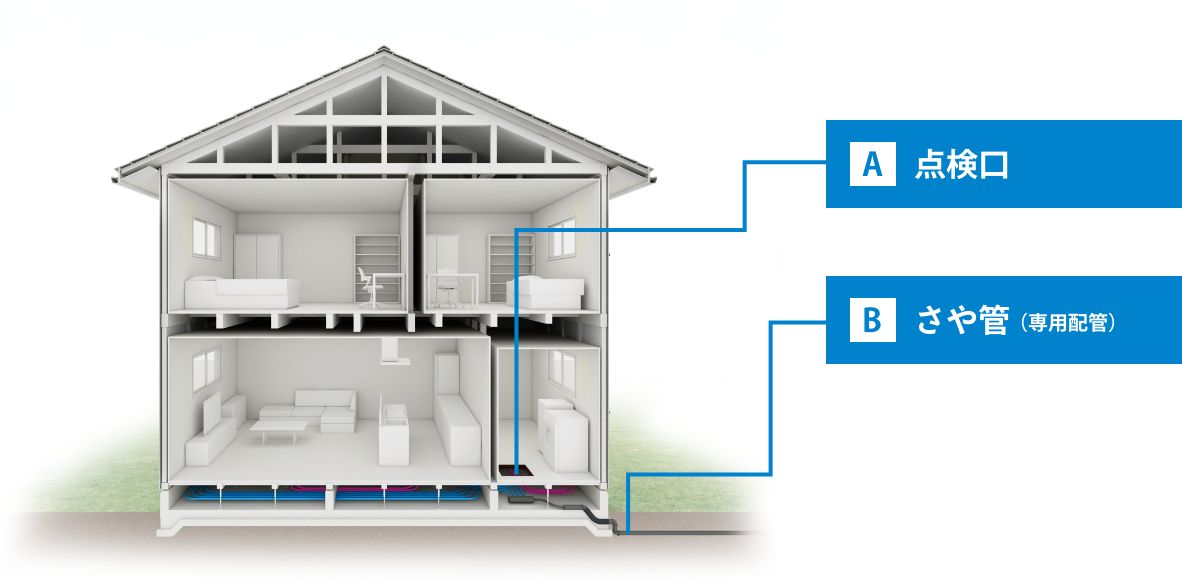

点検口

住宅の寿命や資産価値も変わる

点検口とは、建物の点検が主な目的で、建物をしっかり点検するには非常に重要なものです。点検口の有無は、その住宅の寿命や資産価値にも影響する可能性もあるほど重要です。

さや管(専用配管)

配管を保護するための樹脂管

点検や交換に重要な「さや管」にはメンテナンス性に優れた長寿命工法を採用。さらに後々の点検・補修もコンクリート躯体を傷つけずに行うことができます。

Point人間の身体の健康を維持するには、バランスの取れた食事をきちんと摂り、適度に運動し、十分な睡眠をとる事が不可欠です。それと同様に、住まいの健康を保つには日頃からの適切なお手入れ、維持管理、メンテナンスが欠かせません。